在新干县农村广袤的田野上,活跃着一支支这样的队伍:他们晴天一身汗,雨天一身泥,寒来暑往,冬去春来,奋战在农业生产一线,把一台台新机具、一项项新技术推广普及应用于农业生产中,为全县农业增产、农民增收和农机化事业的快速发展做出了突出贡献,他们就是新干县各农机专业合作社。自2007年以来,在县农机局的帮扶指导下,该县已陆续成立了18家农机专业合作社,而七琴幸勤合作社正是这十八支队伍中的佼佼者。

幸勤合作社位于七琴镇东郭村,该村80%的青壮年劳力在福建水头经营石材企业。以前由于劳力严重不足,该村不少土地只种一季稻,甚至撂荒。2009年,合作社理事长邓冬孙和邓牛根等人瞄准时机,承包了这些土地,依靠国家农机购置补贴政策的扶持,购买了插秧机、联合收割机等机具,成立了农机专业合作社,当年就取得较好的经济效益,带动了很多人种粮、购机的积极性,土地也得到升值。目前该合作社不断发展壮大,现有社员63人,均以实物形式入股,拥有联合收割机25台、插秧机11台、手拖38台、耕整机143台及其他设备,固定资产原值达162.92万元,设有500多平方米的农机具库棚和维修场地。该社2011年开展农机作业面积30600亩,总收入274万元,实现利润121.86万元。2012年开展农机作业面积32416亩,其中机耕11570亩、机插3596亩、机收14950亩,植保作业2300亩,总收入302.78万元,实现利润141.54万元。因成效显著,2009年、2011连续被县农机局评为“先进农机合作社”,2010年被市农机局评为“标兵农机合作社”,喜获插秧机一台。

该社实行集中管理、分散经营、工资与效益挂钩的原则,把所有的社员分成五个组:机耕组、机收组、机插组、维修组、财务组。各组指派了负责人,明确了职责。坚持六统一:统一联系业务、统一采购农机物资、统一制订作业价格,核算成本、统一调配机械、统一培训、统一维修,实现了规范高效运转。

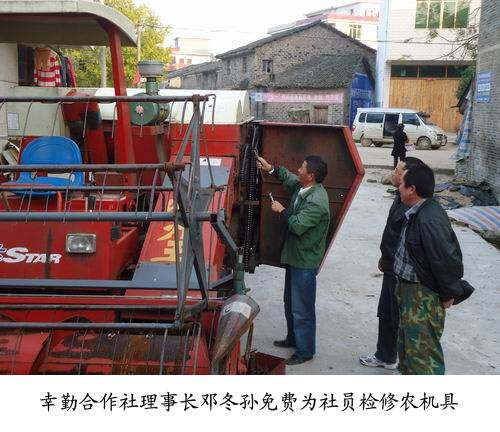

2009年,县农机局在七琴镇东郭村建立千亩水稻机插示范基地,具体由幸勤合作社负责。在县农机局技术人员的帮扶指导下,以邓冬孙为领头雁的合作社全心全意抓好基地每一个环节的技术服务。育秧期间,他们不顾春寒,打着赤脚,手把手地教给农民干;机插期间,他们一身泥一身汗,起早摸黑开展机插(收)服务;机收时,他们冒酷暑,战高温收割。当年在该村示范机插1100多亩,成效显著,合作社当年就购置了5台插秧机,后又陆续购置插秧机6台,现该村农户普遍已接受机插,50%的村民采用机械插秧。合作社在抓好新机具新技术推广应用的同时,认真做好农机具的使用维修工作。面对全村农机保有量的不断扩张,合作社及时组建了农机“三包维修中心”,承担起联合收割机、插秧机等三包维修和油料配件供应工作。春耕、双抢和秋收时期,他们先丢下自家的,义务为社员和其他农民检修农机具。栽插和收割时也是先帮别人,最后才轮到自己家。该合作社成立四年来,始终心系群众,以服务农民为己任。对于孤寡老人、特困户家庭或种粮大户,他们或免费提供技术、秧盘或减收免收作业费用。累计免费提供秧盘25400只,减免费用2万多元。2010年6月,该镇遭遇特大洪涝灾害,合作社迅速出动,义务为农户抢修农机具,免费为特困户家庭翻耕绝收稻田,赢得了政府部门和农户的高度称赞,同时也扩大了影响力,增加了经营收入。周边农户只要遇到农机故障或购买农机具等问题,都会首先想到幸勤合作社,找邓冬孙理事长帮忙。现在一提到合作社,没有不知道幸勤,不知道邓冬孙的。邓冬孙成了七琴镇的名人,成了该村乃至周边农户家中的座上宾。

严格的管理手段、高质量的服务水平,热情周到的服务态度,促进了幸勤合作社的健康发展,也给我县其他农机合作社提供了一条科学和谐发展之路。而幸勤合作社,这条耕耘在希望田野上的“牛”,将越走越远,越走越壮大。